3月8日放送の健康カプセル!ゲンキの時間は先週に引き続き~早めに気づいて予防しよう!~認知症に繋がる「空回り脳」の後編は予防・対策編です。

誰にでもある物忘れ、注意力の欠如、段取りが悪くてモタモタしてしまうといったことの原因は、「空回り脳」といって、それ自体はよくあること。

ただしそのまま放置すると、軽度の認知障害、ひいては認知症にもつながる、油断できない傾向であることは、先回の放送で御理解いただけたと思います。

厚生労働省の推計値では、10年後の2025年には、65歳以上の5人に1人、実に700万人の人は認知症になるおそれあり、という結果も最近発表されました。

【参考】日本の認知症施策

本日は、脳を活性化し、空回り脳の対策をとる具体的な方法について御紹介します。

特楽しく、日常生活の中にすぐ取り入れられるものも多いので、ぜひ実践してみましょう!

空回り脳チェック「ストループテスト(変法)」

1935年に心理学者ジョン・ストループが報告した「ストロープ効果」という現象があります。

例えばgreen(緑)、yellow(黄)のように、その文字の意味するところとそれを書くために使われた色が異なったときに、その二つの情報がお互いに「干渉」し合い、脳の中で混乱を起こしてしまうような感覚です。

日本では漢字というものが使われますから、ズバリその色を表す言葉を一文字で表せるので、このテストはさらにシンプルにできるといえましょう。

【例】文字の色を正しく早く答えて下さい。(正解:青)

色とその文字を正しく認識していることが前提にはなりますが、そう難しいものではないので、あまり間違えることはありません。

目安として、何問か出題され、そのうち1問でも間違うか、答えを出すまでに2秒以上かかった場合は、空回り脳を起こしやすくなっているようです。

空回り脳を防ぐ生活スタイルとは?「脳の活性化によいこと」

朝田隆医師(筑波大学精神医学教授)

「楽をしようとせず、脳に負担をかけることで、脳が活性化されます」

脳全体をフルに使って活性化させることで、神経細胞自体や神経回路等が新しく生ずる可能性が高いのだそうです。

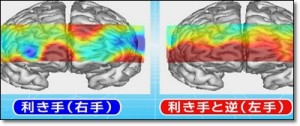

1.字を利き手でない方の手で書いてみる

例えば右利きの人が左手で文字を書こうと試みたとき、その脳の血流状態をチェックすると、目に見えて活発化しているのがわかるのだそうです。

古賀良彦医師(杏林大学精神神経科学教室教授)

「字を書くというのは、人間だけの特殊技能なので、人間の持つ特別な機能が活性化され、脳の空回り防止に役立つ」とのこと。

利き手ならば無意識にやっていることでも、普段は使わない方の手を使うというだけで、かなり意識を集中しなければなりませんし、どうすればうまくいくかという段取りの組み立てをしようとするので、段取り力を鍛える効果があるといいます。

2.文章を音読してみる

本や新聞を黙読していて、読めない字や意味のわからない言葉に当たったとき、それを逐一調べる人はそう多くはないと思います。

文章全体の流れや全体の文脈から「こういう感じ」で済ませ、またそれで不便もないというケースが多いでしょう。

しかし、声に出して読むのは、それ自体はさほど難しい行為ではないものの、「発声する・自分の声を聞く・文章の意味を理解する」という3つの作業を同時に行っていることになります。

殊に最後の「理解」は、正しく内容を理解していないと、文章や言葉の区切り目がわからなかったり、イントネーションやアクセントがおかしくなったりして、全く意味の通らない棒読みになってしまう可能性もありますから、なかなか侮れないのではないでしょうか。

できれば傍らで聞いている人がいて、その人に意味が正しく伝わっているかを意識すると、さらに好ましいと思います。

手元にある好きな本、新聞、PCに向かうことが多い方ならば、ネットニュースの記事でもいいかもしれません。

きちんと理解して音読できているか、まずはチェック!

声に出して読みたい日本語 齋藤孝著 草思社

2001年出版の本ですが、そもそも例に引かれているのは不朽の古典名作ばかりですから、悪い意味での「古さ」は感じないはず。

美しい日本語は、声に出して読むと大変気持ちのいいものです。

◆声に出して読みたい日本語 齋藤 孝著◆草思社 定価 \1200:楽オク中古品 |

3.テレビにツッコミを入れながら見てみる

テレビはビジュアルと音声の両方の情報を短い時間で大量に送ってくるメディアです。

その情報を即座に処理・理解して、そこに気の利いたコメントをしようとすることで、注意力が鍛えられ、自分の意見をわかりやすく、人に意味がわかるように組み立てるトレーニングにもなるので、コミュニケーション力を鍛える効果も期待できます。

最初から気の利いたことを言おうとしなくても、うまいもの情報を見て「あ、あれ食べたい」あたりから始める程度で十分です。

漫然と見るだけのときよりも、得るものは必ずあるはずですし、気持ちが前向きになります。

4.懐かしい楽器を演奏する

昔は難なく演奏できていたはずのハーモニカ、リコーダーなど、今でも演奏できるでしょうか。

久々に手にとってみたら、楽器を演奏する手順を考えたり(段取り力)、記憶を呼び戻し(記憶力)たりできますよ。

ヤマハ リコーダー YRS-37III ソプラノリコーダー ジャーマン式 YAMAHA

もうすぐ新学期ですし、お子さんに取り寄せるついでに自分用、みたいな買い方も。

ヤマハ リコーダー YRS-37III ソプラノリコーダー ジャーマン式 YAMAHA |

ハッピーカラーハープ HOHNER ホーナー社ブルースハープ

正確にはブルースハープですから、昔慣れ親しんだハーモニカとは少し違いますが、「吸って、吐いて」で音を出す要領は一緒です。

コンパクトでカラフルなので、ちょっとした小物アクセサリー感覚で持ち歩けるのもポイントが高いでしょう。

ドイツ・ホーナー社のハーモニカジュニアハーモニカ Happy Color Harp ハッピーカラーハープ HO… |

空回り脳対策に良い脳トレいろいろ

シナプソロジー

脳を活性化されるためのプログラム「シナプソロジー」を御存じでしょうか。

視覚、聴覚だけでなく、具体的に体を動かすことで脳トレをするという、ちょっとハードで「単純だけど難しい」、そんな楽しいプログラムのようです。

全国80カ所の「ルネサンス」で体験できます。

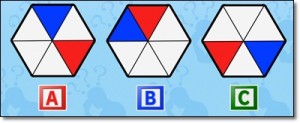

仲間はずれ探し

3つ以上のもの(図形、物体など)を並べ、一つだけほかのものと性質が違うものを選ぶゲーム。

例題:次の3つの図形の中で1つだけ違う図形はどれ?

正解:B

これは工夫次第でさまざまな身の回りにあるものを使ってできるので便利です。

色、形、大きさなど、仲間はずれの基準はいろいろです。

がりぞうゲーム

足踏みしながらしりとりをするのですが、「自分の2つ前の答えを復唱した後に、自分の答えをつけ加える」というちょっと複雑なものなので、「足踏み」と「しりとり」というデュアルタスク(2つの行為を同時進行で行う)を体験しつつ、記憶力を鍛える働きもあります。

例

1人目「リンゴ」

2人目「リンゴ ゴリラ」

3人目「リンゴ ゴリラ ラッパ」

4人目「ゴリラ ラッパ パンダ」

ゲーム名の由来は、番組の出演者である渡辺満里奈さんが以前このゲームに参加したときに、言葉に詰まって苦し紛れに飛び出してしまった「がりぞう」という謎の言葉からだそうです。

介護の現場で効果を発揮!ドキドキへび退治Ⅱ

介護施設で具体的に導入されている、「ドキドキへび退治」という足を使ったゲームが紹介されていましたが、検索して株式会社日本メディックスのページにいくと、「あなたは医療従事者ですか」という確認メッセージが出てきます。

ゲームセンターにある、モグラやカニ、ワニなどを退治するゲームに似たものですが、あくまで医療や介護目的で開発されたものという意識で扱うべきもののようです。

詳しくはこちらのPDFをごらんください。

【参考】ドキドキへび退治Ⅱ – バンダイナムコホールディングス

「へび退治ゲーム」ではスコアも算出されます。

これで高得点をあげることができたら、嬉しくて爽快でしょうが、もし結果が芳しくなくても、「次は頑張るぞ」という前向きな気持ちにつながったり、「どうすれば早く反応できるかな」と工夫したりといった気持ちにつながることが大切なようです。

空回り脳を防ぐ三ヶ条

1.新しい

自分で新しい事を見出してやっていくこと

この気持ちが大切です。

2.おもしろい

やってみて混乱はするが、おもしろい!と意欲がわく事も大事

3.達成感

いずれ出来るという前向きな感覚や出来たという記憶が脳に良い刺激を与えます。

まとめ

日常生活のルーティン化を打破するため、何かしら新しいことを新しいことを取り入れて、それを楽しみ、「やってやる」という前向きさを持って、「できた」満足感を味わうこと。

番組内では、「脳の一時的な混乱」という言葉が頻出していました。

あくまで「一時的な」ですね。年中とっちらかるのはさすがに問題です。

最初は受け身でも、だんだんと自分なりの工夫で「たまには違うことをやってみよう」と試みるだけでも、かなり脳に刺激が与えられることでしょう。

肩ひじ張らず楽しめたら大成功です。

前編の内容はこちらをご確認ください。

認知症予防に空回り脳か軽度認知障害をチェック!